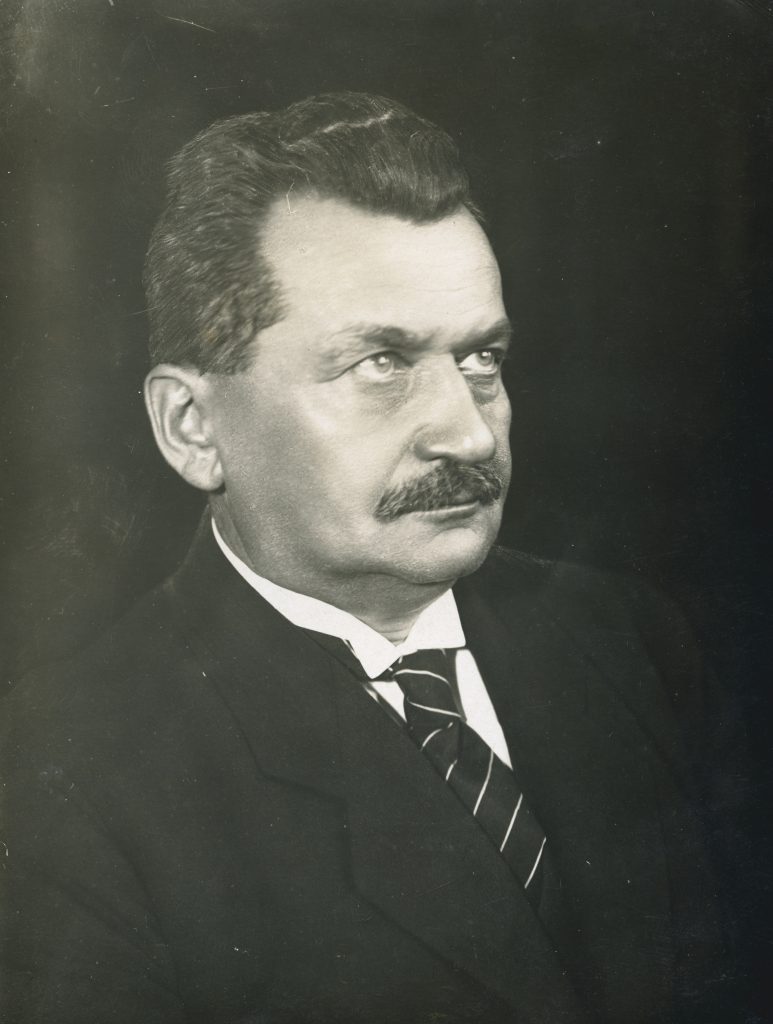

15. September 1873–16. September 1939

sozialdemokratischer Politiker, der 1933 als letzter Abgeordneter eine freie Rede im Reichstag hielt

Foto: Bundesarchiv

„Kritik ist heilsam und notwendig. Niemals, seit es einen Deutschen Reichstag gibt, ist die Kontrolle der öffentlichen Angelegenheiten durch die gewählten Vertreter des Volkes in solchem Maße ausgeschaltet worden, wie das jetzt geschieht, und wie das durch das neue Ermächtigungsgesetz noch mehr geschehen soll. […] Wir deutschen Sozialdemokraten bekennen uns in dieser geschichtlichen Stunde feierlich zu den Grundsätzen der Menschlichkeit und der Gerechtigkeit, der Freiheit und des Sozialismus. Kein Ermächtigungsgesetz gibt Ihnen die Macht, Ideen, die ewig und unzerstörbar sind, zu vernichten.“

(Otto Wels zum ‚Ermächtigungsgesetz‘, 23. März 1933)

Otto Wels ist insbesondere für seine Rede gegen das ‚Ermächtigungsgesetz‘ vom 23. März 1933 bekannt, wegen der er auch immer wieder als „letzter freier Redner im Reichstag“ bezeichnet wird. Geboren wurde er am 15. September 1873 in Berlin. 1891 trat er in die SPD ein und begann zugleich eine Lehre als Tapezierer. Nach Abschluss dieser Lehre arbeitete er in Berlin, Regensburg und München, ehe er von 1895 bis 1897 Militärdienst leisten musste. 1906 begann er seine hauptamtliche Gewerkschaftsarbeit für den „Verband der Tapezierer“. Gleichzeitig wurde er Mitglied der Pressekommission des „Vorwärts“, der Parteizeitung der SPD. 1912 zog Wels erstmals für die SPD in den Reichstag ein. Auf Vorschlag August Bebels wurde Wels bereits ein Jahr später in den Parteivorsitz gewählt und übernahm den Vorsitz der Pressekommission des „Vorwärts“. Während des Ersten Weltkrieges übernahm Wels die Büroarbeit der SPD-Reichstagsfraktion und trat politisch kaum in Erscheinung.

Am 9. November 1918 wurde Wels Mitglied des Arbeiter- und Soldatenrats und am darauffolgenden Tag Stadtkommandant von Berlin. Ab 1919 war er Parteivorsitzender der SPD und erhielt einen Sitz in der Nationalversammlung. Dort gehörte er dem „Ausschuß zur Vorberatung des Entwurfs einer Verfassung des Deutschen Reichs“ an. Von 1920 bis 1933 war Wels Mitglied des Reichstags. Er erkannte die Gefahr, die von republik- und demokratiefeindlichen Kräften ausging: Zum Schutz der Weimarer Republik wurde 1924 unter maßgeblicher Beteiligung von Wels das „Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold“ gegründet. Ab 1932 gehörte er zu den Organisatoren der „Eisernen Front“ gegen den Vormarsch der Nationalsozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands (NSDAP).

Nach der ‚Machtübernahme‘ der Nationalsozialisten durch die Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler am 30. Januar 1933 und der unfreien Reichstagswahl am 5. März, in der die NSDAP die stärkste Kraft wurde, verfolgten die Nationalsozialisten ihre Gegner massiv, um ihre Diktatur zu etablieren. Ein Schritt zur Errichtung der Diktatur war die ‚Entmachtung‘ des Reichstags: Am 23. März 1933 wollten die Nationalsozialisten mithilfe des sogenannten ‚Ermächtigungsgesetzes‘ den Reichstag ausschalten. Zu einer solchen Ausschaltung wollte die NSDAP alle Linksparteien verbieten, die Opposition einschüchtern und ein verfassungsänderndes Gesetz beschließen, das der nationalsozialistischen Regierung ein Übergewicht verlieh. Für ein verfassungsänderndes Gesetz wie dem ‚Ermächtigungsgesetz‘ benötigte die NSDAP eine Zweidrittelmehrheit im Reichstag. Da die NSDAP trotz Terror, Wahlfälschungen und der Mobilisierung der Bevölkerung bei der Reichstagswahl vom 5. März 1933 jedoch keine absolute Mehrheit erreicht hatte, kam es bei der Abstimmung über das ‚Ermächtigungsgesetz‘ auf die Stimmen der anderen Parteien an. Lediglich die SPD stimmte gegen das ‚Ermächtigungsgesetz‘ – Mit 444 zu 94 wurde mit Stimmen der NSDAP und anderer Parteien wie dem Zentrum und den Liberalen das Gesetz, dass zur Abschaffung der demokratischen Freiheiten führte, angenommen.

Otto Wels war derjenige, der in einer mutigen Rede, diese Ablehnung begründete. Diese Rede galt für viele Jahre als das letzte freie Wort, das in Deutschland gesprochen wurde. Trotz des enormen Terrors der Nationalsozialisten, der bis in den Reichstag hineinreichte, fand Otto Wels sehr klare Worte. So bekannte er sich – stellvertretend für seine Partei – für Freiheit, Sozialismus und Demokratie, während er von bewaffneten SS-Männern umgeben war.

Im Mai 1933 sandte der Parteivorstand Otto Wels aufgrund der zunehmenden Verfolgung von Sozialdemokraten und Gewerkschafter nach Saarbrücken, das noch französisch besetzt war. Wenig später ging Wels nach Prag, um von dort aus die Exilorganisation der SPD aufzubauen. Ende 1938 musste Wels mit dem Exilvorstand Prag verlassen; sie begaben sich ins Exil nach Paris. Dort verstarb Otto Wels am 16. September 1939 im Alter von 66 Jahren. Besonders sein Einsatz für die Demokratie in der Zeit der aufkommenden nationalsozialistischen Terrorherrschaft ist unvergessen. So sind zahlreiche Straßen, Plätz und Schulen in mehreren deutschen Städten nach Otto Wels benannt. Auch in Mainz gibt es eine Otto-Wels-Straße. Am 23. März 2017 gab der Bundestagspräsident Norbert Lammert bekannt, dass das Gebäude Unter den Linden 50 in Berlin, das vom Bundestag genutzt wird, „Otto-Wels-Haus“ heißen soll. Hierdurch wird die Erinnerung an Otto Wels und seinen Kampfgeist für die Demokratie wachgehalten.

„Ermächtigungsgesetz“

Mit dem „Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich“ vom 23. März 1933 gelang es Reichskanzler Adolf Hitler, einen Gesetzesentwurf vorzulegen, dessen Verabschiedung innerhalb von nur wenigen Wochen nach der ‚Machtübernahme‘ bedeutete, den deutschen Rechtsstaat abzuschaffen und die Demokratie mit ihren eigenen Mitteln außer Kraft zu setzen.

Bis dahin brauchte es jedoch noch einige Vorbereitung. Zum Ende der Weimarer Republik waren die deutsche Wirtschaft und Politik mehr und mehr von Krisen geplagt. Vermutlich auch deshalb schafften es extreme Parteien wie die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) populärer zu werden. In den Reichstagswahlen im Juli 1932 erreichte die NSDAP 37,4 % der Stimmen. Dennoch reichte es nicht für eine demokratisch-legitimierte Alleinherrschaft der Nationalsozialisten. Am 30. Januar 1933 übernahm Adolf Hitler die Regierungsgeschäfte, da er durch Reichspräsident Paul von Hindenburg zum Reichskanzler ernannt worden war.

Nach der Übernahme der Regierungsgeschäfte folgte mit der sogenannten „Reichstagsbrandverordnung“ ein weiterer wichtiger Schritt zur vollständigen Kontrolle des Landes. Nachdem der Reichstag in der Nacht vom 27. auf den 28. Januar in Flammen stand, nutzten die Nationalsozialisten diese Chance und erwirkten die „Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und Staat“. Die Nationalsozialisten waren davon überzeugt, dass es sich um einen kommunistischen Umsturzversuch handele. Diese Argumentation diente als Legitimation für die Aufhebung der Meinungs-, Presse-, Vereins-, und Versammlungsfreiheit, des Eigentumsrechts und des Postgeheimnisses. Außerdem konnte die politische Opposition verhaftet und in „frühe“ Konzentrationslager gebracht werden und den Nationalsozialisten war es erlaubt „Befugnisse der obersten Landesbehörde vorübergehend wahr[zu]nehmen“. Bereits einen Monat nach der ‚Machtübernahme‘ waren also wichtige Rechtsstaatsprinzipien außer Kraft gesetzt worden. Eines dieser „frühen“ Konzentrationslager befand sich in Osthofen bei Worms. Hier waren vom Frühjahr 1933 bis zum Sommer 1934 mindestens 3.000 Männer und einige wenige Frauen unter menschenverachtenden Bedingungen inhaftiert. Die meisten Häftlinge waren politische Gegner des NS-Regimes, die in der Regel in der SPD oder KPD organisiert waren. Andere Häftlinge waren aber auch Gewerkschafter oder Mitglied einer bürgerlichen oder kirchlichen Vereinigung.

Den nächsten großen Schritt zu Hitlers totalitärer Macht stellte das sogenannte „Ermächtigungsgesetz“ da. Zwei Tage nach dem „Tag von Potsdam“, an dem Hitler seine Regierungserklärung abgab und sich in einer großen Inszenierung als Nachfolger von Friedrich dem Großen sah, gab es im Reichstag, der nun in der Berliner Krolloper tagte, eine Abstimmung über das „Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich“. Dieses Gesetz sollte es den Nationalsozialisten erlauben, Gesetze ohne die Zustimmung des Reichstags, des Reichsrats und des Reichspräsidenten zu erlassen. Allerdings brauchte eine solche Änderung der Verfassung eine Zweidrittelmehrheit im Reichstag. Somit waren die Nationalsozialisten darauf angewiesen, auch von den anderen Fraktionen die Zustimmung zu bekommen.

Um diese Zustimmung anderer Abgeordneter zu erhalten, sicherte Hitler zu, die Rechte der Verfassungsorgane, der Länder und der Kirche nicht antasten zu wollen. Zudem marschierte die Sturmabteilung im Reichstag auf, um Druck auf die Abgeordneten auszuüben. Von diesen Versprechungen und Drohungen ließen sich letztlich neben der Deutschnationalen Volkspartei (DNVP) auch das Zentrum, die Bayrische Volkspartei und die Deutsche Staatspartei dazu drängen, für das „Ermächtigungsgesetz“ zu stimmen. Somit gewann Hitler die Abstimmung über das Gesetz mit 444 zu 94 Stimmen. Die einzigen Parteien, die nicht für dieses Gesetz votierten, waren die KPD und die SPD. Erste, weil sie ihre 81 Mandate nach der „Reichstagsbrandverordnung“ aufgeben musste und viele Abgeordnete bereits verhaftet waren. Die SPD war letztlich die einzige Partei, die (mit 94 Abgeordneten) geschlossen gegen das Gesetz stimmte. In seiner letzten Rede im Reichstag, die auch die letzte freie Rede in einem deutschen Parlament bis 1949 bleiben sollte, stellte der SPD-Parteivorsitzende Otto Wels klar: „Freiheit und Leben kann man uns nehmen, die Ehre nicht“. Er schien die Folgen des Gesetzes bereits zu verstehen und bekannte sich zu demokratischen Grundwerten: „Wir deutschen Sozialdemokraten bekennen uns in dieser geschichtlichen Stunde feierlich zu den Grundsätzen der Menschlichkeit und der Gerechtigkeit, der Freiheit und des Sozialismus.“

Nichtsdestotrotz setzten sich die Nationalsozialisten deutlich durch und ließen das Parlament sich und die Reste des Rechtsstaats am 23. März 1933 selbst abschaffen. Das heutige Grundgesetz zog daraus seine Lehren und schrieb die wichtigsten Artikel mit der Ewigkeitsklausel für immer nieder.

Literaturhinweise

Adolph, Hans J. L.: Otto Wels und die Politik der deutschen Sozialdemokratie 1894–1939. Eine politische Biographie, De Gruyter, Berlin 1971 (Veröffentlichungen der Historischen Kommission zu Berlin beim Friedrich-Meinecke-Institut der Freien Universität Berlin, Bd. 33).

Benz, Wolfgang: Geschichte des Dritten Reiches, C.H. Beck, München 2000.

Bundeszentrale für politische Bildung: Reichstagsbrand – auf dem Weg in die Diktatur, <URL: https://www.bpb.de/kurz-knapp/hintergrund-aktuell/265402/reichstagsbrand-auf-dem-weg-in-die-diktatur/ > [aufgerufen am 01.04.2022].

Bundeszentrale für politische Bildung: Vor 85 Jahren: Reichstag verabschiedet Ermächtigungsgesetz, <URL: https://www.bpb.de/kurz-knapp/hintergrund-aktuell/156904/vor-85-jahren-reichstag-verabschiedet-ermaechtigungsgesetz/ > [aufgerufen am 01.04.2022].

Gedenkstätte Osthofen: URL: < https://www.gedenkstaette-osthofen-rlp.de/osthofen/der-ort/geschichte-des-lagers > [aufgerufen am 06.04.2022].

Kißener, Michael: Der Weg in den Nationalsozialismus – eine „Revolution“. Zur Einführung, in: Kißener, Michael (Hrsg.): Der Weg in den Nationalsozialismus 1933/34, WBG, Darmstadt 2009, S. 7–13.

Michaelis, Andreas: Otto Wels 1873–1939, in: LeMo-Biografien, Lebendiges Museum Online, URL: <https://www.dhm.de/lemo/biografie/otto-wels> [aufgerufen am 22.04.2020].

Scriba, Arnulf: Weimarer Republik (2015): Der „Tag von Potsdam“, in: Lebendiges Museum Online, <URL: https://www.dhm.de/lemo/kapitel/ns-regime/etablierung/potsdam/ > [aufgerufen am 01.04.2022].

Scriba, Arnulf: Weimarer Republik (2015): Etablierung der NS-Herrschaft, in: Lebendiges Museum Online, <URL: https://www.dhm.de/lemo/kapitel/ns-regime/etablierung-der-ns-herrschaft.html > [aufgerufen am 01.04.2022].

Scriba, Arnulf: Weimarer Republik (2015): Das „Ermächtigungsgesetz“ von 1933, in: Lebendiges Museum Online, <URL: https://www.dhm.de/lemo/kapitel/ns-regime/etablierung-der-ns-herrschaft/ermaechtigungsgesetz.html > [aufgerufen am 01.04.2022].

Vormbaum, Thomas (Hrsg.): Das Ermächtigungsgesetz („Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich“) vom 24. März 1933. Reichstagsdebatte, Abstimmung, Gesetzestext, in: Journal der Juristischen Zeitgeschichte Band 7 Heft 1.